Accueil > Ma ville > Patrimoine & monuments > Le moulin

Le moulin

Découvrez l’histoire et le fonctionnement du moulin de Nègrepelisse.

Témoin d’un passé agricole

Inactif depuis 70 ans, le moulin à eau à roue horizontale exploitait la force hydraulique pour produire de la farine. Propriété des seigneurs jusqu’à la Révolution française, il a été vendu comme bien national en 1824.

Au XIXe siècle, le meunier était l’une des figures clés de la vie communale. Après le maire et les représentants des communautés religieuses, il se classait au troisième rang dans la hiérarchie du conseil des « Grands Hommes » de la ville. À cette époque, le métier de meunier était considéré comme noble bien qu’ingrat, souvent entaché d’accusations de fraude sur les quantités. Néanmoins, le moulin demeurait un élément fondamental de la vie de la communauté pendant de nombreuses années.

Au cœur d'un environnement protégé

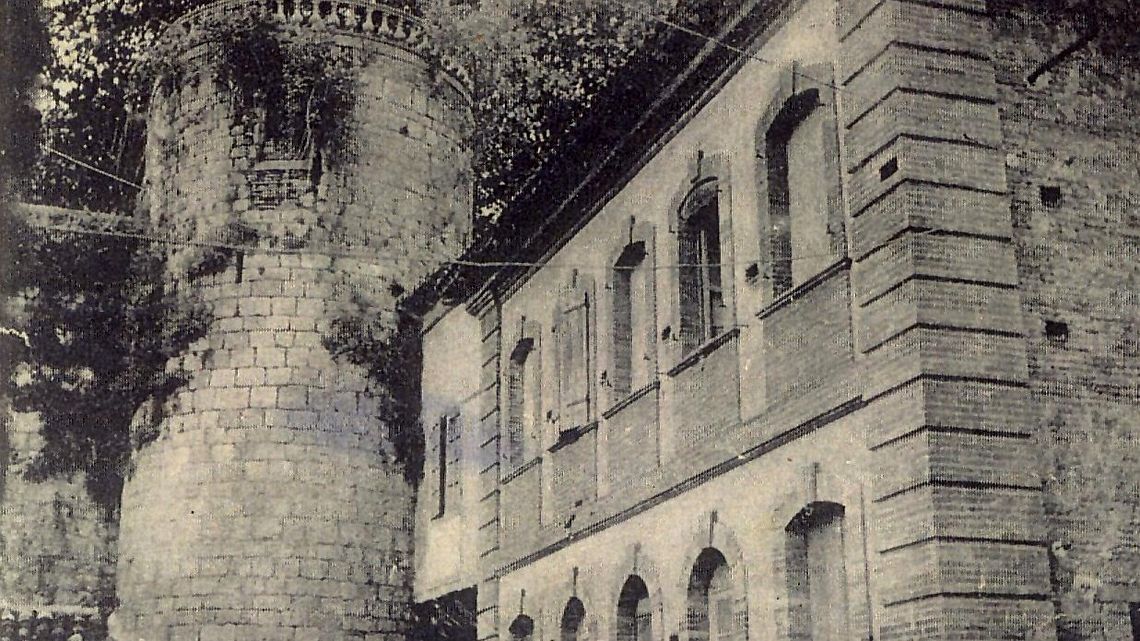

Le moulin, tout comme le four banal et l’île, était une dépendance du château et constituait un complément essentiel au domaine agricole céréalier.

Avant la Révolution de 1789, le moulin appartenait au seigneur du château, le Sieur Bergeret, puis à son épouse, Carneville, née Bergeret. Le moulin était bien bâti et doté d’une petite fontaine située à quelques pas des bâtiments, avec une eau de qualité, non sujette aux inondations. Il était également contigu à une grande prairie appelée l’île, offrant une importante quantité de bon foin. Le moulin se situait sur la rivière Aveyron, à l’entrée de la ville de Nègrepelisse, et s’étendait sur environ soixante suguerées, dont un pré de quarante suguerées construit en deux boisseaux, le reste étant en gravier ou en illiotis, peuplés d’arbres, et confrontant à la rivière.

Aujourd’hui, ce magnifique moulin, qui conserve les vestiges d’un passé agricole révolu, est l’un des joyaux patrimoniaux de la commune et accueille principalement des expositions durant la saison estivale.

L’ancien monument catholique a été désossé, mais la charpente, les tuiles et les briques ont été conservées pour réutilisation. Des photographies de ces éléments sont néanmoins conservées dans le fonds de la société archéologique, qui n’existait qu’un an lors de la reconstruction. Un reste de galerie, entourant la flèche et dissimulé par une maçonnerie, a également été retrouvé dans la partie supérieure de l’escalier.

Bien que certaines tuiles et la charpente aient été récupérées, il a été nécessaire de renouveler plusieurs matériaux. Ainsi, les nouvelles tuiles proviennent de Bruguières, le plâtre des Pyrénées et le ciment de Cahors. Les matériaux issus de la démolition ont été utilisés pour les remblais, tandis que les colonnes de la nef ont été fondées en ciment. Les murs ont été construits en terre cuite, ou « briques biscuites », alliant solidité et esthétisme. Pour l’édification de l’église, deux types de pierre ont été employés : la pierre demi-dure de Saint-Georges pour les sculptures de la rosace, les clefs de voûte, les chapiteaux et les colonnettes, et la pierre tendre de Chancelade. Des briques creuses, légères et de 6 cm d’épaisseur ont également été utilisées pour les voûtains.

Le saviez-vous ?

Le moulin de Nègrepelisse était autrefois une dépendance du château appartenant au seigneur Sieur Bergeret. Avant la Révolution de 1789, ce site stratégique fonctionnait avec quatre meules et un foulon et comprenait même un appartement pour le meunier ! Aujourd’hui, après sa réhabilitation, une des meules fonctionne encore avec son mécanisme d’origine lors d’événements spéciaux, témoignant de ce riche passé agricole.

Sa construction

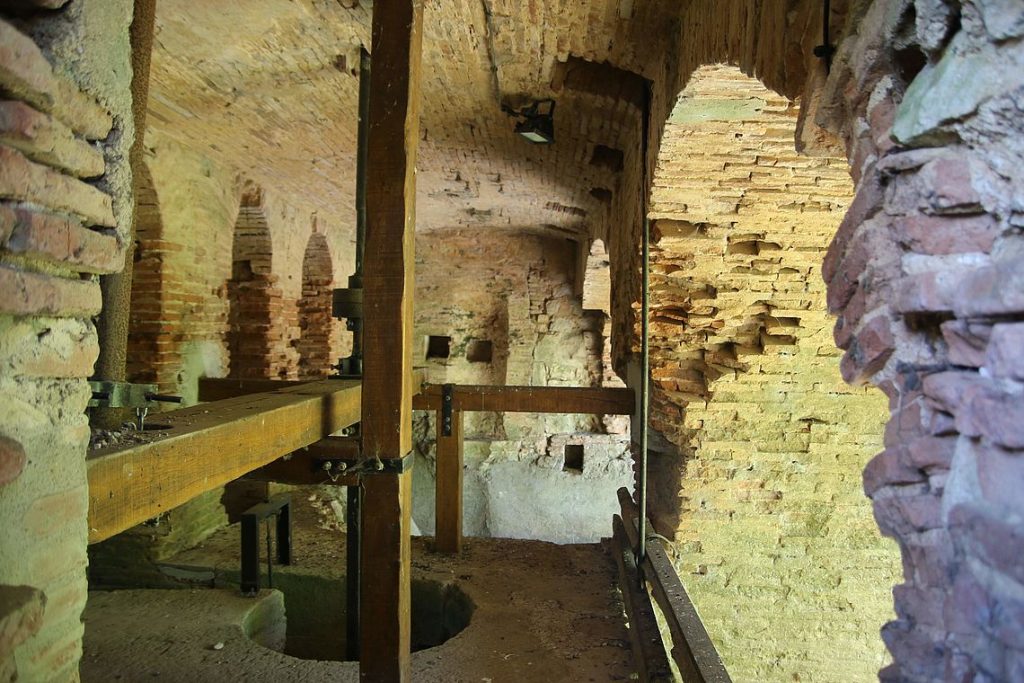

Le moulin, dont la construction remonte probablement au XVIIe siècle, exploitait les ressources naturelles du sous-sol, notamment les blocs calcaires et les briques foraines en terre cuite. Les choix architecturaux originaux sont étroitement liés aux caractéristiques géologiques des matériaux utilisés et aux conditions climatiques de la région. Les façades les plus exposées aux intempéries étaient construites en blocs calcaires, tandis que celles protégées des agressions climatiques étaient revêtues de briques en terre cuite.

Sa conception ingénieuse tirait parti des éléments naturels environnants, notamment le ruisseau de la Bardette, qu’il enjambe. Deux arches, dont les fondations reposent dans le lit du ruisseau, soutiennent une base de plan quadrangulaire mesurant 11 mètres de long et 8,20 mètres de large. Il est également à noter que le moulin était relié au château par une passerelle, offrant ainsi un accès direct. À l’origine, il était équipé de quatre paires de meules, actionnées par des roues horizontales installées dans des cuves.

La transformation du site

Le moulin connut son apogée au XIXe siècle.

Entre 1889 et 1905, il a été converti en site de production d’énergie électrique, remplaçant les meules à pierre par des meules à cylindre. En 1919, la moitié de l’énergie produite par le moulin alimentait les sept lampes de l’éclairage public de la commune. Durant cette période, les meules à pierre ont cessé de moudre le blé.

En 1939, avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la population a décidé de remettre le moulin en état de marche pour produire de la farine, un aliment essentiel en période de rationnement. La production de farine s’est poursuivie jusqu’en 1950, date à laquelle les meules ont été arrêtées. Ce n’est qu’après que la commune a acquis le moulin et a entrepris de restaurer sa mécanique simple (pierre/axe/pièces en bois), en veillant à conserver le plus possible l’original. Les deux meules (rouets verticaux) ont été rééquilibrées, repiquées et recerclées. La bâtisse a également été réhabilitée lors de ces travaux de restauration et accueille désormais des expositions temporaires.

Fonctionnement

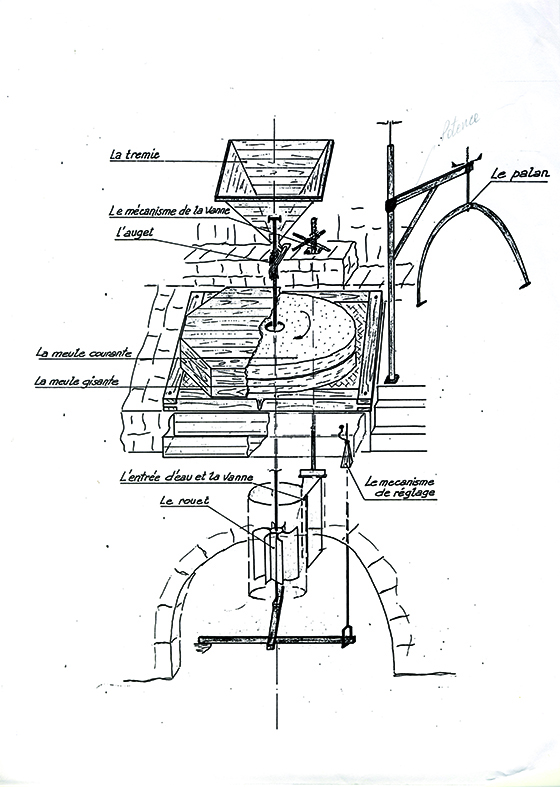

Ces moulins sont connus sous le nom de « moulins à roue horizontale » de type nordique. La roue, entraînée par la force hydraulique de l’eau, fait tourner les pales. Elle est connectée directement par un axe à la meule supérieure, appelée « tournante », tandis que la meule inférieure, ou « dormante », reste fixe. Le meunier introduit le blé par une trémie, qui le déverse dans l’“auget » ou « entre-mole ».

Le « babillard » ou « Bartavelles » permet aux grains de descendre vers l’ »œillard », un orifice central de la meule. Les grains de blé sont alors écrasés, broyés et transformés en farine, qui s’écoule devant les yeux fascinés des visiteurs. Ce procédé n’a pas changé depuis la construction du moulin et fonctionne toujours parfaitement.